por Michel Juffé | Trad.: Rodrigo Lucheta

Há mais ou menos quinze anos eu consumo – sem moderação – séries de TV, das quais boa parte são americanas. Estas, independentemente de sua qualidade (forçosamente bastante variável) apresentam algumas características comuns:

“Fuck” é pronunciado ao menos uma vez por frase. E podendo significar aproximadamente qualquer coisa desde “bater” (século XIII) até “beijar” (a partir do século XIV): “fuck you!” (Vá se foder); “fuck off” (Desapareça da minha frente); “What the fuck is this?” (O que está acontecendo?); “Fucking bad…” (O negócio está feio); “You, mother-fucker!…” (Você, comedor da própria mãe); “Go fuck yourself!…” (Beije ou foda a si mesmo); “No fucking way!…” (Fazer o que?); “You, fucking loser…” (Seu sujo perdedor!); “Who would care a fuck?” (E daí?).

O comentador do livro Parlez Globish[i] propõe algumas expressões nessa língua: “Se você cair no metrô (ou aliás em qualquer lugar), diga fóc. Se lhe roubam no Bronx (ou aliás em qualquer lugar), diga fóc. Se gritam com você empregando fóc responda fóquiu-tu. Se você perder seu passaporte, avise a um policial e diga ai lóst mai fóquim pêipers. Se você se perder na cidade (ou aliás em qualquer lugar), grite ai em fóquim lóst. Se você quiser transar com uma bela loura, diga-lhe ai uana fóc uíf iú. Se o que você acabou de dizer não funcionou, diga fóc zat chit. Se alguém tentar te enganar, pergunte ariú fóquim mi?”.

A cada vez que se trata de relações sexuais, não se emprega mais do que uma única fórmula: “to have sex”, como se “tem” dinheiro, um documento de identidade, uma casa ou qualquer posse ou qualidade que seja. Em português diríamos vulgarmente “transar” [baiser] (mas não tão vulgar, já que derivado do “beijar” [baiser]) ou então, correntemente, “fazer amor” (que não é exatamente um fazer no sentido de fabricar, mas antes no sentido de realizar). Não dizemos mais “intercurso sexual” ou “copulação” ou “coito”. Quando vemos, na tela, como aparece o “to have sex”, sentimos bem que se trata de uma ação mecânica, estereotipada e talvez brutal. “To have sex” substituiu “screw”, que não era muito melhor, pois “screw” é parafusar, amarrotar, arrancar, torcer, etc. Quando a maior parte dos filmes e séries nos mostram que “to have sex” é se jogar um sobre o outro, de preferência em um quarto, em banheiros ou contra o primeiro muro encontrado, e de resolver isso em poucos minutos, com orgasmo garantido, perguntamo-nos em que estado de frustração e/ou de ignorância sexual vivem certos americanos.

Toda essa pobreza de expressão é simultânea a um outro fenômeno: a adoração do High Tech (última formulação do que foi, sucessivamente: telecomunicações, técnicas de informação e de comunicação, novas tecnologias de informação – NTIC -, high tech).

Quando vamos a uma loja como a FNAC (que começou pela venda e conserto de máquinas fotográficas e câmeras em 1957), todas as seções apresentam aparelhos mais ou menos sofisticados, mas uma única seção é designada como high-tech: a dos computadores e de seus acessórios. E se é admitido que as técnicas de ponta (high-tech) cobrem os domínios da aeronáutica, das biotecnologias, das nanotecnologias e da robótica, além da informática, é antes muito raramente que se fala em automático (ciência sem a qual todas essas high-techs não poderiam existir), e a imensa maioria das pessoas não tem a menor ideia acerca do funcionamento de um microprocessador. Quando ouvimos dizer: “I love technology”, querendo significar que se está feliz por utilizar o Zoom ou o FaceTime, dizemos que “Tech” não tem nem mais nem menos sentido que “Fuck”. Aliás, os tecnofóbicos poderiam dizer: “Fuck the Tech”, e os tecnofílicos: “Have a sex Tech”. Para mim, e talvez de maneira completamente inapropriada, a miséria sexual e a miséria tecnológica se ligam. Dito de outro modo, a adoração cega (ignorante) do sexo é equivalente à adoração cega (ignorante) de um objeto ou de um sistema técnico. Se eu acrescento que nos dois casos nós “comunicamos”, a equivalência estará talvez fundamentada.

Já que o “sex” e a “tech” manifestam, ambos, a enorme distância entre o conhecimento real e o uso empobrecido do corpo e de suas próteses (o telefone é produzido por humanos, ele não brota em árvores), existiria um meio de inverter essa tendência uniformizante?

Uma resposta clássica seria dizer que não aderimos a uma cor, uma nacionalidade, uma orientação sexual, um partido político, um gênero musical ou a qualquer outro tipo de escolha exclusiva. Podemos colocar de início a ideia de “hibridação” (evitando o termo “mestiçagem”, já que este supostamente resulta de uma mistura de “raças puras”, as quais não existem) ou de “arborescências de variedades” (ideia um pouco mais complexa, decorrendo da teoria da evolução). Podemos falar também de pluri-pertencimento, por exemplo, falando fluentemente diversas línguas (bastante frequente), praticando diversos modos de vida (jardineiro, professor, músico – bastante raro), “aderindo” a diversas confissões religiosas e/ou partidos políticos (extremamente raro e geralmente reprovável, já que esses pertencimentos são tidos como incompatíveis).

Uma resposta oposta, e em vias de expansão, é a hiperespecialização, ou seja, o pertencimento a uma variedade bastante estreita no seio de um campo bastante vasto: prática esportiva (esportes de deslizamento na água ou no gelo, uns 30), estilos musicais (centenas), estilos de roupas (um site especializado “decodificou” 36). Podemos rir! É nitidamente menos engraçado quando relacionamos os tipos de doenças psíquicas (o DSM-5 – manual diagnóstico e estatístico dos distúrbios mentais – conta 19 categorias e centenas de sub-categorias).

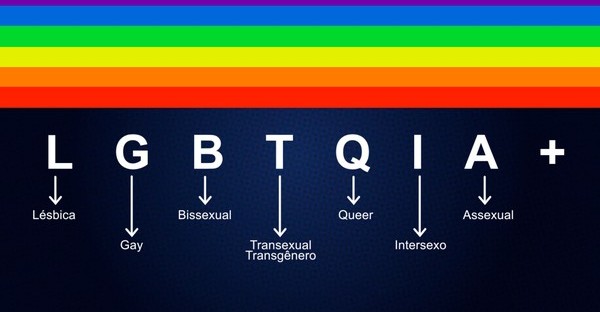

Do LGBT ao… LGBTQQI2SAA

Dentre todas as hiperespecializações, existe uma que me dá medo pois ela é carregada de consequências para o devir humano. É aquela da proliferação das identidades sexuais e de gênero, sendo supostamente uma liberação do jugo da sociedade patriarcal-sexista-colonialista (estabelecendo uma identidade, no sentido matemático, entre os três). Assim, “LGBT ou LGBTQIA+ são siglas utilizadas para qualificar as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans, queers, intersexos e assexuais, quer dizer, para designar pessoas não heterossexuais, não cis-gêneros ou não-binárias” (Wikipédia). “Não heterossexuais”, compreendemos, ainda que seja mais simples dizer “homossexuais”; será que isso quer dizer que “homossexual” seria uma “marca” depreciativa? Com “cis-gênero” as coisas se embaralham: uns dizem que a pessoa cis gênero é aquela que aceita o sexo que lhe destinou o nascimento; outras dizem que é aquele que aceita o gênero destinado no nascimento; outras que são “os indivíduos dos quais o gênero de nascimento, o corpo e a identidade pessoal coincidem” (entenda quem puder); outras falam de cissexual para descrever “as pessoas que não são transsexuais e que sempre conceberam seus sexos físico e mental alinhados”. Enfim, ser cis gênero é ser singularmente demarcado, sexista, normativo e normalizado. E será ainda mais se se insurgir contra a ideia (aberrante de um ponto de vista biológico) de que o sexo possa ser “destinado” no nascimento, e se se persiste em pensar – é o meu caso – que o sexo é constatado no nascimento, da mesma maneira que constatamos que o recém-nascido tem dois olhos, um nariz, etc. Nessa aproximação trans- (o transhumanismo não está longe), é preciso franquear os limites “naturais” (e “culturais”) da humanidade “clássica” (quer dizer, padronizada). Ser “não-binário” é sem dúvida o must dessa liberação, pois é ser fluido no gênero (e/ou no sexo) e mesmo recusar todo pertencimento a um “gênero” (ou a um “sexo”), qualquer que ele seja. Ao misturar os aspectos biológicos, psicológicos e sociológicos, permutando frequentemente as designações entre “sexo” e “gênero”, acabamos seja numa adesão exata a uma eterna posição de vítima (já que ninguém será jamais reconhecido em sua estrita singularidade), seja a uma rejeição em bloco de tudo o que é considerado como “desviante” nas práticas e/ou nas identidades sexuais. Já que uma mesma sigla junta sob a mesma insígnia as orientações sexuais (lésbicas, gays, bi – ), as variedades fisiológicas (trans-, a -, etc.), as escolhas ou não sociais (queers, intersexos), isso é um sinal de grande confusão.

O que é rebarbativo na aglomeração LGBTQIA+ é que ela encadeia uma coleta sem fim e às vezes desesperada de uma identidade singular, e mesmo única, de tal modo que ninguém seja como ninguém, sob o risco de uma redução dessa “identidade”. É o que assistimos quando aprendemos que a sigla não cessa de se alongar: LGBTQQI2SAA. Q significa “Queer” (um termo vago significando bizarro, curioso – e que poderia englobar a maior parte dos outros); o segundo Q significa “questionamento” (em transição para tal gênero e/ou sexo), 2S “bi-espirituais” (homem e mulher ao mesmo tempo), o primeiro A “andrógino” (algum lugar entre homem e mulher), o segundo A “assexuais” (não experimenta nenhuma atração sexual). Penso que poderíamos prolongar essa lista indefinidamente, pois podemos encontrar tantas nuances quanto quisermos de identidades provadas e/ou marcadas “no corpo”[ii].

Assim, a “desnormalização” que preconizam as comunidades LGBTs não é tão funesta quanto a “renormalização” que propõem os DSMs sucessivos, mas ela pode redundar num novo jugo, ainda que negativamente enunciado: não-hétero, não-cis gênero, não-binário…

E num novo tipo de normalização e moralização. Por exemplo, segundo um estudo publicado em novembro de 2019 pelo GLAAD (Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, que publica todos os anos os Media Awards), “as personagens LGBTQ representam hoje 10,2% dos papeis recorrentes em séries difundidas pela televisão americana […], são 90 papeis num total de 879. […] Para acompanhar melhor a evolução da sociedade americana, o grupo GLAAD lançou um novo desafio aos criadores de séries: 20% de personagens LGBTQs recorrentes daqui até 2025, das quais 50% de pessoas de cor”.

Corrida sem fim para a identidade

Na perspectiva “diferencialista” isso é nitidamente insuficiente: “de cor” é muito vago: é preciso proporcionar os papeis às diversas origens étnicas (ao nível de um país?, de um continente?, do mundo? – isso dependerá sem dúvida da distribuição de cada série), às diversidades de tamanho, de corpulência, de tipos de cabelo (cor e curvatura), de formas de nariz e de orelhas e de outras variedades morfológicas. O melhor, aliás, seria que cada ator representasse a si mesmo, numa peça ou num filme que ele mesmo comporia, sem a menor influência normativa. É para isso que servem a maior parte dos “posts” (publicações) nas redes sociais.

O que concluir disso?

Quaisquer que sejam as boas intenções – luta contra as discriminações, reconhecimento dos direitos de cada ser humano, mudança do olhar dos “outros” – essa corrida sem fim para a identidade de sexo/gênero, que não leva em conta a história familiar e social dos indivíduos[iii], os reduz a cabides de “marcadores” de uma única dimensão (o sexo), reduzindo a sexualidade a um “fucking affair”, em que os sentimentos experimentados, compartilhados, transmitidos convergem para um sinistro “to have sex”.

E a “Tech” em tudo isso? Ela dá a ilusão de que a perda de relações profundas (experimentada por Winston em 1984 de George Orwell) pode ser compensada pelo acesso ao universo mágico e cintilante dos “stories” e dos “tweets” (chilrear), comentados por um “like” que não nos envolve em nada.

Notas

[i] 2005, Jean-Paul Nerrière Jacques Bourgon, Philippe Dufresne.

[ii] A Associação para a Visibilidade Assexual criou um funcionário da discordância, “Afim de permitir às comunidades ACES (sob o espectro da assexualidade) e AROS (sob o espectro do arromantismo) reunirem-se e discutirem num ambiente compartilhado e de benevolência”.

Arromântico significa “que não se apaixona”, e se falamos em “sob o espectro” é para significar que se pode ser arromântico (como também romântico) de diversas maneiras. “Aqueles que se consideram sob o espectro da assexualidade e/ou do arromantismo fazem parte da comunidade LGBTQ+ pois suas orientações sexuais e/ou românticas diferem das de uma pessoa cis gênero, hétero-romântica E heterossexual.

Grsmontreal: trata-se de uma clínica cirúrgica especialisada em reatribuição de gênero.

[iii] Ver Jean-Pierre Lebrun, A Respeito da “Disforia de Gênero”, Quinzaines, n° 1233, fevereiro de 2021.

Texto publicado originalmente em francês no site iPhilo.